このまちを未来へつなぐ 〜新見市版地域共生社会の実現に向けて〜

| 【目次】 | ||||

| ▼ | 1. | プロローグ〜人口が増えれば、幸せになれる?〜 | ||

| ▼ | 2. | 地域のかたちを考えなおす転換期 | ||

| ▼ | 3. | 新見市版地域共生社会の実現に向けて | ||

| ▼ | 4. | 小規模多機能自治って何?? | ||

| ▼ | 5. | 地域運営組織を立ち上げよう! | ||

| ▼ | 6. | 市の支援 | ||

| ▼ | 7. | これまでの取組と今後の展望 | ||

| ▼ | 8. | よくある質問 | ||

1.プロローグ 〜人口が増えれば、幸せになれる?〜

人口が減っていく…。確かに大きな課題です。新見市に限らず、日本全体で人口が減少していく時代に入っています。人口が減少することで、これまでの社会のしくみや構造が変化し、さまざまな課題が起きてくることは容易に想像ができます。

しかし、人口が多いことと、市民の皆さんが幸せに暮らしていくことは、決してイコールではありません。

国連が発表した「世界幸福度ランキング2020」で、世界で最も幸福度が高い国とされたのは、3年連続で北欧のフィンランドでした。

フィンランドの国土面積は、日本とほぼ同じくらいですが、人口密度は日本が1平方キロメートル当たり334人なのに対して、フィンランドは16人ほどです。これは、新見市の37.4人と比べても圧倒的に少ないことがわかります。(※数値は2018年現在)

人口が少ないフィンランドが、世界で最も幸福度が高いと評価されていることを見ると、人口の大小が、そこに暮らす人の幸せと必ずしも比例しないことがわかります。

2.地域のかたちを考えなおす転換期

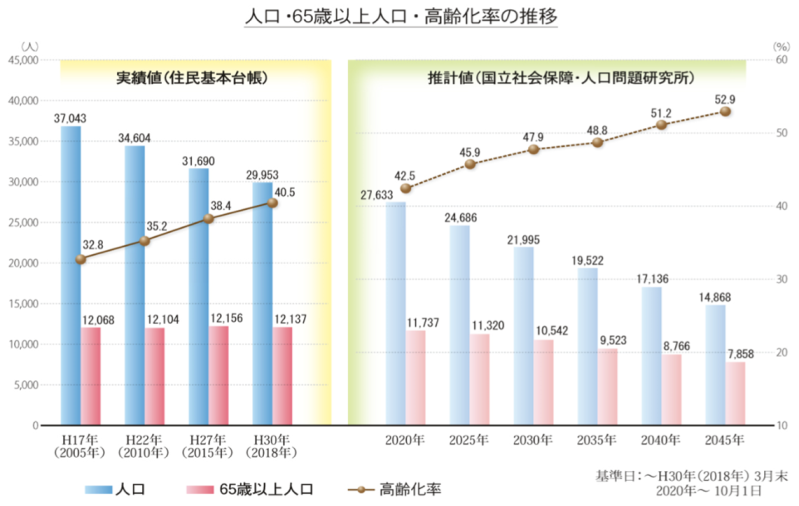

平成30年3月、新見市の人口が3万人を切りました。2045年には、さらに人口が半減し、高齢化率も50%を超えると予想されています。

このことからも、”これまでのこと”をずっと続けていくことは非常に困難なことだと予想できます。10年後、20年後と少し先の未来をイメージして地域のかたちを考えなおす転換期を迎えています。

そこで、将来の新見市のために、次の2つのことを同時に進めていく必要があります。

① |

「人口減少」、「少子高齢化」の抑制 |

|

| 日本全体で人口や子どもの数が減っているため、新見市だけ増えるということは考えにくいのが現状です。しかし、取組によっては、人口減少のスピードを抑えたり、高齢化率の上昇を抑えることは可能です。 そのために、新見市では、「第3次総合計画」や「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を立て、さまざまな対策に取り組んでいます。 |

② |

「人口減少」に備えたまちづくり |

|

| 新見市は市域が広いため、地域によって課題はさまざまであり、また、同じ課題であっても取り組むべき優先順位が異なる場合があります。そのため、その地域に住む住民の皆さんに協力いただきながら、対応していかなければなりません。 市と地域が協働し、地域特有の課題を解決しながら、人口が減少しても持続可能な地域づくり「地域共生社会」の実現を目指していく必要があります。 |

3.新見市版地域共生社会の実現に向けて

新見市における地域共生社会は、「年齢や性別などに関係なく、一人ひとりの人格や個性が尊重されるとともに、それぞれが求められる役割を果たしながら相互に協働することで、市民一人ひとりの暮らしと生きがいや地域を創っていく全員参加型の社会」と考えています。

地域共生社会の実現に向けて、平成30年10月に「新見市版地域共生社会構築計画(![]() 本編・

本編・![]() 概要版)」を策定しました。

概要版)」を策定しました。

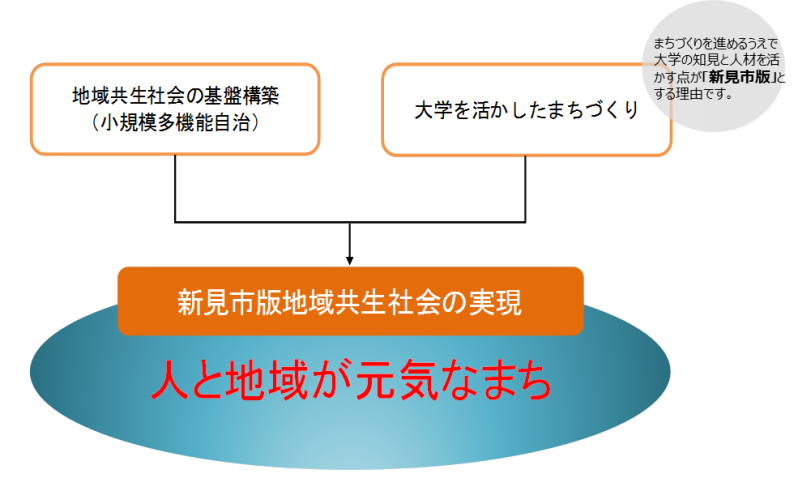

この計画の目的は次の2つです。

| ①人口が減少し、少子高齢化が進んでも、「人と地域が元気なまち」を創る。 | |

| ②人と人がつながり、「地域活力と自治力」を取り戻す。 |

この2つの目的を達成するため、2つの柱で地域共生社会の実現を目指します。(下図)

| ① | 「小規模多機能自治による地域共生社会の基盤構築」 | |

| ② | 「大学を活かしたまちづくり」 | |

| →まちづくりに新見公立大学の知見と人材を活かす点が「新見市版」とする理由です。 「大学を活かしたまちづくり」は、こちら(新見市ホームページ)をご覧ください。 |

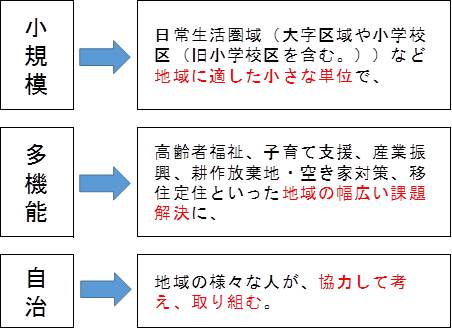

4.小規模多機能自治って何??

小規模多機能自治は、「小規模」と「多機能」と「自治」の3つの言葉を合わせたものです。

「自治」を行うためには、地域を総括する代表機関が必要となります。つまり、その代表機関である「地域運営組織」を設立することが、地域共生社会の実現に向けた第一歩となります。

ここまでの説明をすると、よく「市からの丸投げではないか?」という質問をいただきますが、決してそうではありません。

市は、引き続き、様々な業務に全力で取り組んでいきます。しかし、市は全市で公正公平な一律サービスが求められるので、人口減少によって生じる地域固有の課題それぞれに、市が直接対応するのは難しい面があります。

その部分に、地域のみなさんで少し手を伸ばしてみてほしいというのが市の思いです。

◆地域課題をみんなで話し合い共有して、できる範囲で解決していく。

◆取組を進める中で、だんだんと希薄になった「人と人とのつながり」や「地域活力と自治力」を取り戻す。

こうした取組を継続していくことが、「たとえ人が減っても、住みやすくて持続可能な地域」につながっていくものだと考えています。

★すでに設立されている地域運営組織は、こちら(新見市ホームページ)をご覧ください。

5.地域運営組織を立ち上げよう!

組織の立ち上げにはメリットがあります!

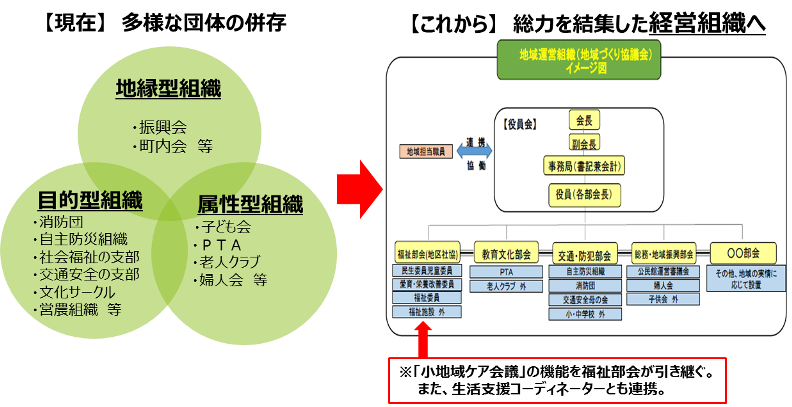

新見市では地域運営組織を、「将来にわたって、住民が中心となった地域づくり(小規模多機能自治)を進めていくための地域を総括する代表機関」と位置付けています。下図のように、多くの地域では、地域内にさまざまな団体が存在し、その団体ごとにさまざまな事業を行っているのが現状です。人口が多かった時代では、この形でもよかったかもしれませんが、人口が減少した現在では、多くの団体で後継者不足に陥ったり、一人の人がいくつもの団体も掛け持ちし、疲弊するなどの問題も発生しています。

地域運営組織では、地域内のさまざまな団体が構成員として部会に属し、部会ごとに事業を実施します。こうすることで、ある団体が存続できなくなったときにも、他の部会員がサポートできるなどのメリットがあります。

設立・移行時のポイントをおさえよう!

ここでポイントですが、新見市内にはすでに「振興会」といった地域の中心的役割を担う組織が存在する地域もあります。そのような地域では、「振興会」を母体として地域運営組織へ移行することが考えられます。つまり、地域内に新たな組織が増えるわけではありません。地域運営組織の設立や移行を行うにあたり、地域の皆さんには次のことをお願いしています。

① |

地域内の行事・会議・組織の棚卸し |

|

| 行事の準備や会議で、時間に追われていませんか?また、1人がいくつもの役を持っていませんか? 人口減にあわせて、行事や組織の形も考えてみましょう。 |

||

| Point:「イベント型」から「課題解決型」に転換する! | ||

② |

地域に必要なことを住民が「我が事」として考える。 |

|

| 地域の将来のことをみんなで考えてみませんか? アンケートやワークショップを活用して、子どもから大人まで、幅広い世代の考えを聞いてみましょう。 |

||

| Point:地域住民の意見を反映させた「将来計画」を策定する! |

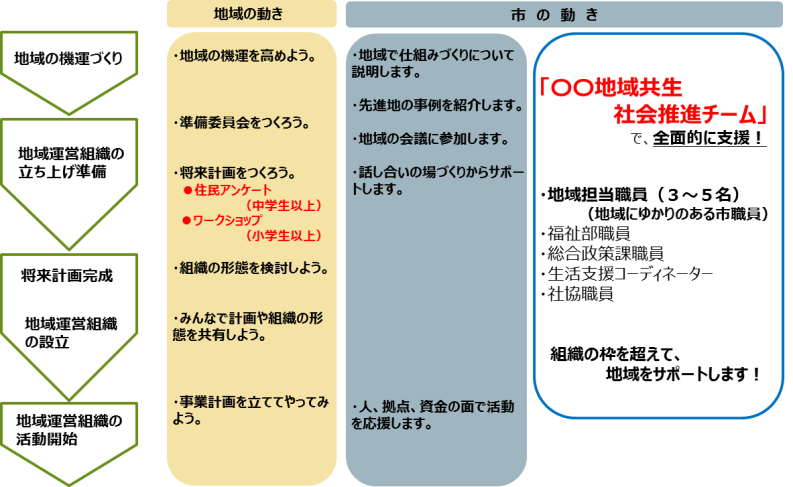

地域運営組織ができるまでの流れを確認しよう!

地域運営組織ができるまでの流れは下図のとおりです。新見市では、地域運営組織の設立の条件として「将来計画」の策定を必須事項としており、地域住民の声を聞くために、「住民アンケート」と「ワークショップ」を行うようにしています。

そして、実施するときは、これからの地域の担い手である子どもたちも巻き込むことをお願いしています。

6.市の支援

市では、地域での機運醸成から地域運営組織の立ち上げ、立ち上げ後の取組に至るまで、トータルで支援を行っています。支援の項目として、①人的支援、②財政支援、③拠点整備の3点があります。| ① | 人的支援 |

| 市内を17地域に分け、それぞれに「○○地域共生社会推進チーム」を配置しています。チームは、市職員(福祉部、総合政策課、地域担当職員)と新見市社会福祉協議会職員、生活支援コーディネーターで編成しており、組織の枠を超えて地域を支援しています。 チームでは、地域運営組織の設立や将来計画の策定に向けた支援を行っており、具体的には、母体となる組織との意見交換や住民アンケート、ワークショップなどの運営支援をしています。また、「小地域ケア会議」などに参加し、地域課題の把握のほか、顔と顔が見える関係の構築にも努めています。 |

||

| ●地域担当職員・・・地域にゆかりのある職員が、行政と地域(地域運営組織)とのパイプ役を担います。チームの一員として、地域運営組織の会合への参加、情報提供や担当課との連絡調整を行うほか、地域とともに、地域づくりの企画立案を行っており、17地域に59人を配置しています。 |

| ② | 財政支援 |

| 地域運営組織の段階に応じて、2つの交付金を用意しています。 | ||

| Ⅰ | .小規模多機能自治一括交付金 | ||

| 地域運営組織が、地域の将来計画に基づいて行う活動に対して、地域自ら使途を決定し、活用することができる交付金。(※地域運営組織認可日以降) ※人件費などの基本額+統合可能補助金(地域づくり、防犯灯、敬老会) ※均等割+人口割により算出し、一括して毎年交付。(市との協議により、繰越や積立が可能) |

|||

| Ⅱ | .地域運営組織自立促進交付金 | ||

| 法人格を有する地域運営組織が、将来計画に基づいて取り組むコミュニティビジネスに活用できる交付金。 |

| ③ | 拠点整備 |

| 既存の公民館や空き校舎、その他公共施設の有効活用などにより、地域運営組織が自由に活用できる拠点施設を整備します。 |

7.これまでの取組と今後の展望

これまでの取組

平成30年10月に「新見市版地域共生社会構築計画」を策定以降、市民に向けた説明会や講演会を行ってきました。その一部をご紹介します。

今後の展望

今後の取組としては、現在設立されている地域運営組織のネットワークの構築のほか、地域運営組織の法人化に向けた検討も行っていきます。また、新見市では令和元年5月5日に「新見市子ども条例」が施行され、その中には、「子どもが地域に参加する権利」や「地域が子どもやその保護者が社会参加できる機会の提供に努めること」などが定められています。

このことから、子どもたちや保護者といった若い世代が、これまで以上に地域の一員として活躍できるような環境づくりを推進していきます。

8.よくある質問

これまで市内の説明会などで多かった質問事項です。

Q1 行政地区や既存の地域団体はどうなるの?

| - | 変わりありません。各行政地区や地域団体などいろいろな人の意見を総括し、取りまとめる組織が「地域運営組織」となります。 ただし、地域運営組織の立ち上げにあたっては、これを機に、地域内の各種既存組織が持つ役割や機能を点検したうえで整理統合に努め、役員の負担軽減や業務の整理を図る必要があると考えています。 |

Q2 小規模多機能自治により、地域が具体的にどのように変わるの?

| ー | 地域ごとに異なった地域特有の課題を、地域が主体となって解決し、そこに暮らすすべての人を支えられる仕組みづくりを目指します。 そうすることで、「人と人とがつながり、地域活力と自治力を取り戻す」こととなり、人と地域が元気なまちになると考えています。 |

Q3 地域運営組織の活動区域は市が決めるの?地域が自由に決めることができるの?

| - | 地域が独自に設定することとなります。日常の生活圏(大字区域や小学校区域(旧小学校区を含む。))なども考慮しながら、地域それぞれの特性に応じ、地域内、地域間で協議し、最も活動しやすい区域を選択することが必要です。 |

Q4 地域運営組織を立ち上げると、地域の負担が大きくなるのでは?

| - | 地域運営組織の設立を機に、地域内の各種既存組織が持つ役割や機能を点検したうえで整理統合に努め、役員の負担軽減や重複する業務の整理を合わせて行ってもらいたいと考えています。 |

Q5 地域運営組織を設立するためには何から始めればいいの?

| - | 地域運営組織を設立する機運が高まった時点で、地域の魅力や課題を洗い出し、将来像や具体的取組について話し合う場を設けていただくことになります。その中で「地域の将来計画」の策定が必要となります。 既存の地域振興会等がある場合は、その組織を母体として、移行することも可能です。 |

Q6 地域担当職員は何をしてくれるの?

| - | 地域運営組織の設立に向けた支援を行います。また、設立後は地域運営組織を窓口とした、地域と行政のパイプ役を担います。 |

Q7 一括交付金は何に使えるの?

| - | 将来計画に沿った年度計画に定められた事業に活用できることとしています。 地域づくり、防犯、交通安全、防災活動のほか、地域課題解決につながる活動など、地域のためになることであれば原則として使途の制限なく使えます。 |

Q8 地域運営組織を立ち上げ、一括交付金へ移行するメリットとデメリットは?

| ー | 【メリット】 ・複雑多様化する地域課題に対し、「地域で必要なことを地域が決めて地域で取り組む。」ことができるようになります。 ・これまでの補助金毎、個別の申請手続きが必要なくなり、また細かな使途の制約もなくなります。 【デメリット】 ・役員や事務局をする人に一定の負担がかかりますが、役員(事務局)の人件費を一括交付金の一部に計上します。 |

上記以外にも質問をいただいています。詳しくはこちら(Q&Aまとめ)をご覧ください。

※全国各地の市町村が進めている、小さな拠点・地域運営組織に関係する事例集や、関係省庁が発行している手引集などは下記リンク先をご覧ください。

・事例集・手引き集:小さな拠点情報サイト(内閣府ホームページ)

関連ファイル

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 協働推進係

電話 0867-72-6208